Retomando la divulgación de textos de índole singular en este espacio, publicamos un capítulo extracto (17. «La santa ciencia y la naturaleza abnegada») del libro de Félix Duque: Postmodernidad y Apocalipsis: entre la promiscuidad y la transgresión, Jorge Baudino Editores, Buenos Aires, 1999. Podría decirse que su temática aborda la relación entre la ciencia natural moderna —o Tecnociencia, al ver de Félix Duque— y (los valores de) la posmodernidad, que en ocasiones suele negarse y considerarse como si lo uno fuera contrapuesto totalmente con lo otro en la época contemporánea. [Añado numeración como es costumbre. Los resaltados en negrilla son míos.]

[105] Como [en esta extraña era finisecular desencantada que viene después de la modernidad, diría F.D.] no se trata de cambiar sin más un sistema axiológico (el moderno) por otro más novedoso (el postmoderno), sino de desmantelar los prejuicios ínsitos en el paradigma moderno, será conveniente volver a la distinción de los tipos ideales en que se habría de realizar la utopía moderna: el político, el científico y el moralista. Ahora bien, dado que grandes pensadores modernos —con Kant a la cabeza— han entendido a la política como la concreción histórica de la moral, podemos quedarnos con los dos grandes territorios tradicionales: la Ciencia por un lado y la Ética sociopolítica por otro. Ambas pretendieron —un tanto esquizofrénicamente, a la verdad— repartirse el campo de sus acciones mediante un cuidadoso criterio de demarcación: de un lado los «juicios de hecho», correspondientes al ser; del otro los «juicios de valor», correspondientes al deber ser, de manera que el hombre se veía a sí mismo como «ciudadano de dos mundos» (según el dictum de Kant). De un lado, descripción y explicación. Del otro, prescripción y comprensión. Tertium non datur, a menos de caer en la denostada «falacia naturalista» (pasar de una proposición regida por el «es» a otra regida por el «debe ser»). Ello implicaba, desde luego, un hecho para nosotros paradójico, a saber: las ciencias de la naturaleza, celebradas por su exactitud y objetividad, no tendrían nada que ver con el «mundo» de los valores. Si acaso, la actividad científica podría regirse, en cuanto parcela de la cultura humana, por valores puramente epistémicos y cognitivos como la verdad, la coherencia, la simplicidad y la capacidad de predicción. Pero desde el punto de vista político y ético habría de ser absolutamente neutral, aséptica, dejando a la «ciencia aplicada» que se manchara técnicamente las [106] manos al bajar de las alturas especulativas de la pureza matemática y física. Por el contrario, las ciencias del espíritu (según la clásica denominación alemana) se ocuparían solamente de la preservación y fomento de los valores humanos. Explicar el mundo o comprender al hombre. He aquí una disyuntiva exclusiva que hoy nos resulta falaz, así como inútiles fueron los esfuerzos por reducir a puro saber científico a las ciencias humanas (disfrazadas entonces de «ciencias sociales») y nociva la dirección contraria: la pretensión de liberar a las ciencias del espíritu (reducidas en definitiva a la filosofía académica) de todo contacto con la ciencia.

Comencemos por la supuesta asepsia axiológica de las ciencias naturales. Según las teorías heredadas en epistemología (no según la praxis real del científico), la ciencia habría puesto todo su empeño en estar libre de todo valor y en zafarse de toda valoración. Su función habría consistido tan sólo en decir las cosas como son, guste o no guste. Su utopía se habría cifrado en llegar a ser un exacto espejo del mundo, dedicándose al estudio de lo que hay, o sea de las cosas o fenómenos que pueblan el mundo (the furniture of the world, decían los epistemólogos; como si el mundo fuera una habitación amueblada). Justamente por ello, las teorías, los aparatos de medida y control, en fin todo aquello que constituye el saber experimental estaría al servicio de lo dado, es decir de la pura objetividad. Control de variables y coeficientes de corrección para reducir al máximo las variaciones individuales y sensoriales, de un lado, y fijación de teorías mediante un lenguaje formalizado, exacto y unívoco, por otro. La ciencia natural moderna pretende en una palabra eliminar idealmente a los individuos o a los grupos de investigación, de modo que la verdad del ser se presente pura ante sus manos o ante sus ojos, convertidos gracias a los artefactos técnicos en herramientas de precisión. Si eso fuera así, entonces las máquinas «inteligentes» acabarían por hacer mejor el trabajo científico que los hombres, como sabemos por la ciencia ficción de los años cincuenta y sesenta (justo antes del cambio de paradigma).

En una palabra, la ciencia moderna tiende —o tendía— a la igualdad metodológica (gracias al famoso método hipotético-deductivo)[1], a la previsión de los fenómenos (dado que el mundo externo, aunque en movimiento y cambio continuos, está sometido a leyes [107] inmutables y accesibles al pensamiento), y a la repetibilidad de los experimentos, asegurando que ellos arrojarán un mismo o muy semejante resultado (gracias precisamente a esa puesta entre paréntesis del factor subjetivo, humano, de que hemos hablado). En la ciencia de la modernidad, el sabio hace como si él mismo no existiera, ni existiera ningún otro hombre en cuanto sujeto. Es verdad que muchas ciencias estudian físicamente al hombre: pero lo toman como un objeto ajeno al investigador (baste pensar en cómo le tratan a uno al entrar a un quirófano, o en cómo se siente en una consulta médica).

A poco que se paren mientes en este aséptico proceder de la ciencia moderna se llega en seguida a una fenomenal paradoja, a saber: grupos de seres humanos, diseminados hoy por toda la faz de la tierra y atrincherados en sus cátedras y en sus laboratorios, públicos o privados, se esfuerzan con todos los medios a su alcance —hoy, ingentes— por borrar su propia individualidad, los prejuicios de su origen (étnico, religioso, lingüístico, etc.) y hasta la comunidad a gran escala (ciudad, región, nación) en que ellos viven, a fin de dejar que los fenómenos naturales se muestren tal como son, sin interferencias psicológicas o sociales. ¿Dónde está aquí la paradoja? Obviamente, en el hecho de que el científico se empeña denodadamente en olvidar toda suerte de arraigo psíquico o social —causante de perturbaciones en la lectura e interpretación correcta de la realidad— y en hacer abstracción de toda referencia al hombre, salvo por lo que respecta a la propia comunidad científica internacional, que aparece así ante los ojos de la gente como un grupo honestamente olvidado de sí, de sus preferencias y deseos, formando una especie de vanguardia de la humanidad, un ejemplo de lo que podrían ser los hombres si olvidaran egoísmos y prejuicios de toda laya y se lanzaran todos juntos en pos de la Verdad. Así que la falta de valor de que presume la ciencia se torna al cabo en el máximo valor: el de la abnegación. Como decía Popper: «su principio fundamental —aparte de ayudar a reducir el sufrimiento— es la verdad.»[2]

El científico aparece de este modo como el sucesor del ermitaño, del monje o del santo. Así como éstos se sacrificaban antaño por el bien de la comunidad, con independencia de etnias, lenguas o clases sociales (recuérdese el comportamiento de Jesús con la samaritana, con el centurión o con el Sanedrín), así también el científico [108] difunde la buena nueva del conocimiento y control de un mundo objetivo, independiente de los hombres y de sus mezquinos intereses y ambiciones: un mundo abierto, disponible para todos sin distinción. Con una diferencia capital, empero. El religioso se ocupaba de que su grey levantara los ojos al cielo y se olvidara de este mundo. La intervención del religioso en esta nuestra tierra se limitaría a lo sumo a corregir aquellas tendencias que dificultaran el acceso ulterior al mundo verdadero, a ese trasmundo que estaría más allá de la muerte pero que, gracias en parte a la labor del sacerdos y en parte a la impronta dejada por la divinidad en la naturaleza, ya podía oscuramente vislumbrarse —como en un espejo, decía San Pablo— en este mundo sensible y carnal. Muy al contrario le sucede al científico: la aceptación generalizada de la ciencia por parte de la gente normal (y de sus jefes: los políticos y los capitanes de empresa), el éxito que hoy alcanza la llamada tecnociencia a nivel planetario no se debe en absoluto a la búsqueda abnegada e imparcial del conocimiento de la Verdad, del ser verdadero, del núcleo inamovible de toda realidad (eso ya lo pretendieron los metafísicos, y no hay más que ver cómo les va hoy), sino a que la ciencia facilita y promueve la implantación y medro de los hombres en el mundo y, por ende, la cumplimentación de esos fines e intereses particulares que ellos, los científicos, dicen despreciar. Y aunque se empeñen en convencernos de su desinterés y pureza de intenciones, la verdad es que los ingentes fondos emanados de instituciones públicas o privadas para la investigación científica están destinados en su mayoría (como en los famosos programas de I + D) a la extracción de recursos naturales, a su transformación en bienes de consumo o de entretenimiento y, cada vez con mayor intensidad, a la creación de materias sintéticas hasta ahora inexistentes en esa naturaleza «verdadera» que el científico decía limitarse a conocer. Conocer, sí. Pero, comenzamos a sospechar, no por el gusto de conocer lo que hay, sino para transformarlo, torturarlo y hasta crearlo (¿dónde está el límite entre descubrimiento e invención?) en favor de la sociedad, o de alguno de sus estratos privilegiados. No en vano se abrió la Edad Moderna, la Era de la Ciencia, con la proclama de Francis Bacon: natura non nisi parendo vincitur, «a la naturaleza no se la vence sino conociéndola». El científico bizquea aquí y se limita a una parte de la frase, diciéndose: «hay que conocer a la naturaleza». El homo oeconomicus (que es en definitiva el que paga) agrega en cambio el punto decisivo: «para vencerla». Saber es poder, ya se sabe. [109]

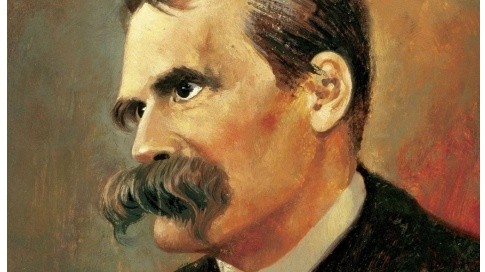

Sólo que de este modo llegamos a otra paradoja, por decirlo suavemente: la naturaleza no está bien como está (si es que alguna vez —digamos, antes de que existieran hombres— ha estado como está, sin más), sino que hay que cambiarla constantemente según las necesidades —y lujos— de la sociedad. De ahí la definición «postmoderna» de ciencia, tanto en la vertiente educativa como en la práctica: «Así como la enseñanza de la ciencia es una actividad transformadora de las personas (y por tanto de mundos), así también la práctica científica ulterior es una actividad transformadora de otras formas de mundo.»[3] Y esa transformación poco o nada tiene que ver con las necesidades «naturales» (aunque sean de una supuesta «naturaleza humana»). Para alimentarnos, vestirnos, alojamos y reproducirnos podíamos habernos quedado nosotros, los hombres, en la Edad de Piedra. Entonces, la montaña nunca habría sido cantera, ni el bosque fondo de provisión de madera para la construcción, ni los cursos fluviales ocasión para el levantamiento de presas —y menos, de centrales eléctricas—, ni tampoco se nos habría ocurrido mirar al cielo, y no desde luego para añorar nuestra verdadera patria, sino para establecer en él fijos caminos rectilíneos imaginarios que sirvieran para la navegación y el comercio. De manera que el científico defensor del realismo ingenuo (si alguno queda) se verá obligado a confesar que, sean cuales sean los puros intereses investigadores que a él le mueven, su actividad habría sido exterminada de raíz de no haber puesto desde el principio su saber al servicio, no de la conservación, sino de la transformación de la naturaleza (no en vano denominada, con más acierto, como entorno o mundo ambiente). Al servicio, en definitiva, de productos y fabricados, no de los datos sensoriales. La ciencia moderna está volcada pues, desde su inicio, a la modificación técnica de la naturaleza y a su aprovechamiento económico y político. Por consiguiente, si algún científico nos dijera hoy que él cree en la existencia de un mundo externo, ajeno e independiente de los hombres, al cual se van aproximando paulatinamente las teorías hasta formar un mapa exacto de la realidad tal cual ella es, pensaríamos seguramente que se trata de un ingenuo o, peor, de un hipócrita. El científico ve lo que él sabe, esto es: lo que anticipa y construye experimentalmente de acuerdo con teorías que están inextricablemente unidas a los intereses sociales y a los prejuicios que él pretendía haber dejado a la entrada del [110] laboratorio, antes de ponerse la bata. Sin caer en la exageración nietzscheana, según la cual no hay hechos sino interpretaciones, bien podemos decir que no hay más que hechos interpretados o interpretaciones fácticas, siempre sumidas en un esquema de referencia que cambia según las directrices de los planes de desarrollo. Cuando el científico proclama: «¡Hay que atenerse a los hechos!», el filósofo sonríe.

Al respecto, baste un ejemplo. Pocas personas creen hoy que estemos en la Era Nuclear, cosa en cambio evidente en los años cuarenta y cincuenta, cuando los físicos de altas energías se las prometían muy felices por haber descubierto… ¿acaso una flamante y flamígera galaxia, un ignoto pez abisal, una nueva especie de orquídea o, mejor, los últimos elementos constitutivos de la realidad? En absoluto. Habían descubierto la fusión —y luego la fisión— atómica y, por ende, contribuido a inventar bombas termonucleares, unos artefactos que poco tienen que ver con el mundo tal cual es y mucho con la destrucción del mundo técnica e históricamente heredado. Pero el balance of power y la carrera espacial, primero, y luego las exigencias de la población norteamericana por mejorar su salud (p.e., gracias a la investigación contra el cáncer, propulsada por Nixon en 1971 para sostenerse en el poder y para que se olvidara Vietnam) o, con fuerza inigualable a partir de los años ochenta, la carrera por la fabricación de ingenios informáticos[4]: todo ello contribuyó a la reducción progresiva de la financiación necesaria para la construcción de aceleradores de partículas, imprescindibles para la comprobación experimental del llamado «modelo standard». La paciencia del político respecto al presunto «científico puro» llegó al colmo cuando físicos estadounidenses propusieron la construcción del Superconducting Super Collider: un superconductor formado por un túnel de unos noventa kilómetros de largo en las proximidades de Waxahachie, un pueblecito cercano a Dallas. En ese túnel, «miles de bobinas magnéticas superconductoras guiarían dos haces de protones [111] para que, después de millones de vueltas, alcanzaran una energía veinte veces más alta que la conseguida en los aceleradores existentes. En varios puntos a lo largo del anillo, los protones de los dos haces chocarían, y enormes detectores controlarían lo que sucediera en tales colisiones.»[5] Dejando aparte la obviedad de que esta naturaleza «acelerada» y «superconducida» poco se parece a ese mundo externo e independiente del sujeto con el que sueña el realista, el caso es que tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos denegaron en 1993 los fondos necesarios para el proyecto (unos seis mil millones de dólares), a pesar de que el túnel ya estaba parcialmente excavado. El desencanto de los físicos está plasmado en un excelente libro del Premio Nobel Steven Weinberg, de expresivo título: El sueño de una teoría final.[6] ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso, como creía Weinberg, que los políticos habían dejado de creer en la «ciencia pura», para preocuparse sólo de ahora en adelante de la «ciencia aplicada»? No. La ciencia pura no ha existido jamás, salvo en los programas de reproducción dogmática de conocimientos científicos en institutos de bachillerato y universidades, o sea: en la enseñanza, y en la mente de algunos profesores poco avisados, ignorantes de su función de correa última de transmisión de conocimientos prácticos, sólo puros si por tal se entiende «aislados», «abstractos», abstraídos del quehacer real del científico, desarrollado en empresas o en instituciones estatales.[7]

Así que, tras lo dicho, tentados estamos de sustituir el slogan popperiano de: «La ciencia, búsqueda sin término de la verdad» por otro, anunciado en los felices años sesenta madrileños por una academia: «Al éxito por la práctica». Pero si esto es así, ¿a qué se debe la persistencia secular de este engaño respecto al conocimiento objetivo de la realidad? ¿Acaso creía el científico que si él decía la verdad de lo que estaba haciendo iba a quedarse sin trabajo? En absoluto. Hoy hay más científicos (o mejor: tecnocientíficos) que nunca, [112] y casi nadie cree ya en cambio en el sueño de la teoría pura, y menos en el de la «teoría final». El engaño era un autoengaño: del científico… y de la mismísima sociedad, o mejor: de las sociedades capitalistas emergentes en Europa desde el siglo XVII. Era necesario creer (pues que de una creencia se trataba, que acabaría por sustituir al credo religioso) primero en una naturaleza externa, sólida, mecánicamente legalizada y enteramente dispuesta a ser utilizada sin remordimientos por los hombres (que renegaban así de su antigua «madre», de Cibeles: esa turrita Berecinthia Mater cantada por Virgilio). Era necesario, en segundo lugar, considerar a la ciencia como algo «puro», esto es: como algo tan ajeno a todo valor como la propia naturaleza, a fin de que el botín resultante fuera a parar exclusivamente a manos del hombre moderno, es decir: a manos del sujeto centralizador y detentador de todo valor. O lo que es lo mismo: era preciso ver a la ciencia como una actividad pura, tan pura como inútil, con lo cual se llegaba a la paradoja de que su presunta inutilidad era cantada como actividad intrínsecamente valiosa, válida por sí misma, autorredundante: la ciencia por mor de la ciencia, la ciencia como teniendo en sí misma su propio fin, un fin indiscutible.

Hoy, ese mito ha sido completamente desenmascarado. Ni siquiera debiera hablarse ya de ciencia (denominación que implica una ulterior distinción entre «ciencia pura» y «ciencia aplicada»), sino de tecnociencia, un término que apunta a la cada vez más estrecha fusión entre tecnología y teoría matemática y computacional. Y pocos creen actualmente en la supuesta neutralidad axiológica de la ciencia. Para bien, y para mal. En efecto, los valores a que está sometida la investigación científica son internamente contradictorios. Es decir: no se trata de que exista una división tajante entre los conceptos-guía por los que se rige el científico tanto en el contexto de descubrimiento o innovación como en el de justificación (fundamentalmente, a través de la enseñanza de las teorías científicas), de manera que pudiera decirse que las intenciones eran buenas (encarnando verdaderos valores) mientras que la realización y la aplicación serían malas (por culpa, digamos, del malvado político o del empresario capitalista), sino de la ambigüedad presente en una y la misma tabla de valores. Todos estamos seguramente de acuerdo en que la ciencia es una actividad sociocultural (quizá la más elevada) de transformación del mundo; y también lo estamos quizá en los siguientes criterios de valoración: la publicidad (supresión de todo [113] secretismo: libertad plena de expresión), la comunicabilidad (que tiende a la consecución de algo así como una «conciencia colectiva» mundial: la global village soñada por McLuhan), la accesibilidad (principio básico en la política educativa: igualdad de oportunidades), la objetividad (de la que ya hemos hablado) y la progresividad (cada teoría ha de ser «mejor» que la anterior, lo cual implica que también el mundo transformado por ella será mejor: hoy vivimos mejor que ayer, pero peor que mañana).

¿Quién negaría la bondad de esos valores sociales? Y sin embargo, la publicidad —como indica palmariamente la ambigüedad del término— no significa que todo pueda y deba ser publicado. ¿Cuál es el criterio? ¿Acaso la cualidad? En la docencia se publican: 1) artículos y ensayos que puedan garantizar la estabilidad y promoción de los profesores del departamento; 2) teorías que refuercen el status quo dominante en centros o instituciones «de reconocido prestigio», bien para unir lazos interesados con él, bien para evitar la amenaza de competidores indeseados; 3) teorías que critiquen fuertemente la «normalidad constituida», con vistas a la emergencia de otro «grupo de presión» de investigadores; y 4) todo aquello que refuerce la sensación de que, por un lado, «el mundo va bien» y la opinión pública puede estar tranquila con respecto a sus dirigentes tecnocráticos, y por otro de que existen todavía monstruosidades o anomalías, a fin de que alimenten la curiosidad de la gente y supongan enigmáticos «retos para la ciencia». (La lista no es exhaustiva). En el mundo editorial se publican: 1) libros procedentes de prestigiosas instituciones científicas o traducciones de obras impresas en poderosas editoriales extranjeras, fomentándose así la tendencia al monopolio cultural y al «pensamiento único»; 2) divulgaciones científicas que inciten a la juventud a tomar el «seguro camino de la ciencia» o ayuden al lego —en un mundo superespecializado, ya lo somos todos— a comprender «el mundo en que vive»; 3) disparates sensacionalistas, siempre y cuando utilicen terminología científica, en una curiosa mezcla de irracionalidad racionalizada; y 4) todo aquello que promueva y corrobore la estrechísima interacción entre ciencia y democracia liberal (o sea capitalismo, parlamentarismo y libre mercado): un bucle de retroalimentación en el que todos estamos tendencialmente implicados. Y en el mundo empresarial se publican folletos, anuncios periodísticos, spots televisivos, etc., en función no sólo de la relación entre costes y beneficios [114] de la empresa, sino sobre todo del carácter redundante y de autocorroboración entre los mass media y la empresa (según un ranking preciso: un spot vende más —y cuesta más— que un folleto distribuido por mailing).

Pasemos a la comunicabilidad. En nuestra «era de la comunicación» se tiende a comunicar todo aquello que fomenta el crecimiento reticular de la comunicación, de manera que la saturación de noticias heteróclitas acaba por devorar los contenidos, alcanzando valor ùnicamente en función del medio en que aparecen. La máxima especialización coincide así con la máxima desinformación. Una náusea de repetición, de algo «ya visto» surge de este modo desde el océano de novedades que nos inunda, y ello en todas las innumerables parcelas del quehacer científico, contagiadas del flujo heterogéneo que ya ha anegado la llamada «cultura popular», transmitida por televisión por cable o por Internet.

Por lo que hace a la accesibilidad, es del todo loable que las instituciones públicas impongan la enseñanza obligatoria de las ciencias, sin distinción de origen, etnia o clase social. Pero no menos cierto es que ese acceso se paga necesariamente con la enseñanza dogmática y acritica de programas científicos diseñados desde los ministerios (o cada vez con mayor fuerza, desde grandes concerns empresariales, dotados de su propia universidad): programas que reflejan los intereses no sólo de los funcionarios, sino del gigantesco tinglado editorial y empresarial que ve reforzada de este modo su influencia, su perduración y su medro. Entiéndase bien: no se trata de una crítica, sino de constatar —como en los casos anteriores— la perplejidad ante los valores incipientes de la postmodernidad. Sería ridículo que un estudiante discutiera con su profesor respecto a problemas matemáticos, el uso correcto de un sistema operativo computacional o, incluso, la formulación de un problema de ciencias sociales o de filosofía. Para paliar este efecto se está introduciendo en las escuelas elementales el proceso contrario, fomentando la opinión sin trabas y el intercambio libre de «ideas». Esta presunta «democracia» educativa (reflejo de la «sopa» servida en los espacios televisivos para la infancia) no logra sino confusión mental y un choque traumático con la enseñanza ulterior en el instituto o en la universidad. Y a su vez, se intenta contrarrestar el dogmatismo imperante en las facultades de ciencias (y no sólo en ellas) mediante masters o accesos a institutos superiores de investigación. Sólo que entonces está [115] ya de tal manera conformada la mente del estudiante que difícilmente puede sacudirse de los hábitos y prejuicios adquiridos para pensar «por su cuenta». También aquí se corre pues el riesgo de adocenamiento. Las élites superespecializadas no serían sino «masas» en pequeños grupos, con argot y metodología propia, que en el resto del saber (incluyendo al saber científico en general) se comportarían pasivamente.

Ya hemos tratado por extenso la problemática de la objetividad. Quizá sólo quepa añadir ahora una banalidad, no siempre tenida en cuenta. Si el saber científico experimenta merecidamente continuos avances en la explicación y comprensión del mundo, disipando —como se dice— las tinieblas de la superstición y condenando al olvido otras prácticas y otros saberes, ello se debe en buena medida a su estrecha vinculación con el tinglado político, financiero, colonial, militar y religioso en el que la ciencia está inscrita, y que ahora ella rige cada vez con mayor intensidad (eso es la tecnocracia). En aras del «progreso» se sacrifican modos de vida y culturas alternativas (no sin archivarlas cuidadosamente y exponerlas en museos), sin cuidarse de la posible felicidad de los individuos, de las mores y tradiciones de grupos o sociedades, o de la preservación del entorno, y aun del espacio exterior (piénsese en la «chatarra espacial»). En una palabra, la ciencia es objetiva no por reflejar el mundo, sino nuestro mundo: el forjado históricamente a lo largo de quinientos años e impuesto brutalmente al resto del planeta. El proceso parece irreversible. Pero no se paran mientes en el hecho de que la globalización implica un «contagio» del pensamiento y las prácticas occidentales por parte de los recién llegados al festín científico. Ya el hecho de que escriba «occidentales» en lugar de europeos o norteamericanos revela suficientemente esta necesidad de dejar paso a Japón, los «jóvenes tigres» asiáticos y, en poco tiempo, a China. Y si ahora ya estamos de acuerdo en que la ciencia no es axiológicamente neutral, habrá que ver si los incipientes valores postmodernos no comenzarán a teñirse de prejuicios «exóticos» y a influir —en este sistema de vasos comunicantes de nuestra era— en la valoración de la cultura y el trabajo (baste pensar en los «contratos basura» o en la flexibilidad laboral, a partir del ejemplo de alta productividad de Singapur o Taiwan).

Por último, es innegable el carácter progresivo del quehacer científico. Trabajosamente se van imponiendo teorías que cumplen [116] mejor los valores del universalismo (repetibilidad de la experimentación en cualquier lugar y por cualquier grupo) y la cooperación internacional, de la coherencia (consistencia interna) y la simplicidad (parsimonia) y, en suma, de la fecundidad. Todo ello regido por el metavalor intracientífico de la deliberación racional, argumentativa, y de la discusión pública. Pero, de nuevo, esa progresividad no es sino una autocorroboración. Es la ciencia la que decide de lo que es «racional» o no lo es, de modo que la «discusión pública» se reduce a un debate entre especialistas de la misma materia.[8] Del mismo modo, el «universalismo» y la cooperación tiene lugar bajo estrictas condiciones de «cientificidad», impuestas por instituciones, propulsoras de la «alta tecnología» y curiosamente ligadas por lo común a proyectos militares para mantener la hegemonía de la Potencia dominante o a la industria química y farmacológica, altamente preocupada por el «bienestar social».

En definitiva, la enseñanza y la práctica científicas reflejan el mundo que la ciencia misma ha contribuido decisivamente a formar, en coyunda con otros poderes no tan santos y altruistas. Nada más lógico pues que, en la hora de su triunfo planetario, descubra ahora los valores que la guían y los tome por valores universales, urbi et orbe. El problema estriba en que esos valores son los nuestros. No tenemos otros, y sería suicida cambiarlos. Y si no queremos caer en otra resignación «nihilista», más fuerte aún que la resultante de la experiencia decimonónica de que «Dios ha muerto», parece que sólo cabe exigir que esos valores sean tomados rigurosamente en serio, aminorando la tensión dialéctica ínsita en dichos valores. Sólo aduciré un ejemplo: el universalismo no debiera confundirse con el «pensamiento único» y uniformizador, porque entonces la propia actividad científica se marchitaría. Al contrario, parece que debería entenderse como un comunitarismo que respetara las culturas tradicionales, y aun los movimientos sociales de protesta, pero utilizando para ello los instrumentos y técnicas emanados de las pomposamente denominadas «sociedades postindustriales» (baste pensar en el uso de Internet por parte de los insurrectos de Chiapas, o en el llamado Art of Identity, que utiliza a la contra las técnicas publicitarias dominantes [117] para propagar el derecho a la diferencia de minorías oprimidas, étnicas o sexuales).

Creo que hemos podido comprobar cómo en la tecnociencia de la postmodernidad se aúnan inextricablemente valores epistémicos, sociopolíticos e incluso morales, rompiendo así «por arriba» la nociva separación entre las «dos culturas»: la físico-matemática y la de las ciencias del espíritu. Pero obviamente la interacción y compenetración es mutua, sin llegar en absoluto a una subyugación de la una por la otra. De ahí que debamos volvernos ahora a la ética, para examinar en este área el cambio radical sufrido en estos últimos veinte años.

Recordemos al respecto lo ya anteriormente indicado. Si la ciencia moderna producía, sacaba a la luz una naturaleza literalmente inhumana, lo hacía para que el Sujeto (ese representante individual de la Humanidad, idealmente intransferible) olvidara su propio origen animal y pudiera utilizar a la naturaleza sin remordimientos en su provecho. Tal la astucia de la razón ensalzada (no desde luego denunciada) por Hegel: es necesario creer que las cosas son, que tienen una esencia (descifrable mediante fórmulas matemáticas) —o sea que no nos van a engañar, siendo unas veces tal cosa y otras tal otra, como hacemos en cambio los hombres— para luego poder combinar sus fuerzas y propiedades pro domo nostra, creando así productos valiosos y, por ende, rigurosamente artificiales.

______________________________

[1] Cf. К. R. Popper, La miseria del historicismo. Taurus. Madrid 1987, p. 146.

[2] Realismo y el objetivo de la ciencia. Tecnos. Madrid 1985, p. 300.

[3] Javier Echeverría, Filosofía de la Ciencia. Akal. Madrid 1995, p. 49.

[4] Dicho sea de paso, también la informática surgió como preparación para la Guerra Fría, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. El primer ordenador digital electrónico, el ENIAC, fue concebido por un grupo de investigadores (con John von Neumann a la cabeza) de la Moore School de Pennsylvania a fines de 1945 y principios de 1946, con objeto de unificar para el Pentágono los planes estratégicos de la defensa (o del ataque). De algunos miembros de la Moore School saldría después la primera empresa informática: UNIVAG.- Cf. W. Aspray, John von Neumann and the Origin of Modern Computing. The MIT Press. Cambridge, Mass. 1990.

[5] José Manuel Sánchez Ron, «El final del paradigma moderno». En: Ciencia moderna y postmoderna. Cuadernos del Seminario Público de la Fundación Juan March, 2. Madrid, 1998, p. 32 y ss.

[6] Crítica. Madrid 1994; ver especialmente p. 222 y ss. Cf. también: José Manuel Sánchez Ron, «Ilusiones y realidades en el desarrollo de la física de altas energías». ARBOR 626 (febrero de 1996), 163-183.

[7] Sobre el aprendizaje dogmático de la «ciencia», del cual está excluida terminantemente toda actitud crítica, véase: Javier Echeverría, Filosofía de la Ciencia. Akal. Madrid, 1995, pp. 141-144.

[8] Véase el libro de Alan Solcai y Jean Bricmont, Imposturas intelectuales (Paidós. Barcelona 1999), en donde se «refuta» violentamente toda la filosofía francesa contemporánea —de Bergson a Baudrillard y Virgilio—, por haber osado utilizar terminología científica de un modo inadecuado.